|

| Nicolás Poussin. Paisaje con Orfeo y Euridice, h. 1650. |

EL AMOR PRECIOSISTA

Mil seiscientos cincuenta, mil seiscientos sesenta, Francia.

Son los últimos años del imperio de Mazarino, que presagian el reinado del Rey

Sol. Tras la Paz de los Pirineos (1648-1659) Francia se ha hecho con la

hegemonía europea. En filosofía, otras corrientes pugnan contra el

aristotelismo dominante en la Sorbona: gassendismo, platonismo, cartesianismo,

jansenismo, pensamiento mundano y todas las variedades del escepticismo, entre

las cuales busca guía el fervor religioso, a veces con desesperación. En lo literario, entre doctos,

preciosistas y burlescos, sienta su sillón Corneille y La Fontaine planea sobre

todos los sentires del “bel esprit” en dirección a sus Fábulas.

El espíritu bello, le bel air, se define hacia 1650 bajo la

fórmula de lo precioso. El preciosismo eleva sus exigencias en una depuración

del refinamiento aristocrático en busca de naturalidad y honestidad. Una

nueva educación, politesse, define el

bel esprit. A ella consagra gran parte de su obra el mundano y gran amigo de

Pascal, el Caballero de Méré. Para gustar, el secreto será la politesse definida como aprobación y

atracción (agrément): justeza, delicadeza, sal fina, galantería… Sus atributos

se intuyen más que se definen, en las relaciones personales como categorías del

“bon goût”, de la gentileza. Requieren una buena educación y un lento aprendizaje, una

tranquila formación práctica, eso, además de ser "bien nacido". El colmo de la elegancia será olvidar los preceptos de

la elegancia para parecer espontáneo y natural. Así, el mayor arte se confundirá

en una belleza simple e inocente. En lugar de pedantería, discreción, o sea hacerse

agradable no sobresaliendo en nada. Pascal asumirá siempre esta exigencia

mundana de universalidad.

|

| Antoine Gombaud, Caballero de Méré (1607-1684) |

Ya vale más la experiencia que la historia, y los

acontecimientos del presente son diversos de los históricos, por lo que se

busca un equilibrio entre lo efímero y lo eterno. La conversación, su arte,

será la obra maestra y el instrumento preferido por la cultura polie. Y la conversación exige acomodación, ya que el que habla ha de

acomodarse a la inteligencia del que escucha, y viceversa. Esta acomodación

exige fluidez, la filigrana del sobreentendido, como el talento del que lee

entre líneas lo que no se dice, pero se adivina, como en un juego. No es

casualidad que la teoría de probabilidades nazca a raíz de los problemas

planteados por los juegos de azar, a raíz de las respuestas de Pascal y Fermat

al Caballero de Méré y del tratado de Huygens De Ratiociniis in Ludo Aleae (1657).

La elegancia educada es amiga de la templanza y evita la

insolencia. Brilla con el enunciado ajustado y bien tomado que evita las formas

picantes atribuidas al “gusto español” como exceso de ingenio. El código de

politesse de los mundanos, del perfeccionado preciosismo adora la inocencia

(naïveté) de La Fontaine. El espíritu de la politesse está muy presente en la

psicología de Pascal, penetra su Discours sur les pasiones de l’amour. Frente a

la insipidez de los idilios pastorales, el amor se ha hecho enérgico,

acostumbrado ya a mezclar sus juegos con los de la ambición, con un sabor a

aventura. La desvergüenza se ha puesto de moda. Las damas ya no dudan en

mostrarse activas, entrometidas e intrigantes. Más allá de la delicadeza, se impone

el egoísmo galante.

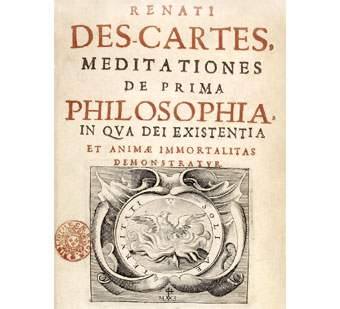

Molière criticará la concepción pedante del amor en les Femmes savantes (h. 1655). Descartes

había definido a las pasiones como charnela o bisagra de la unión del alma y el cuerpo,

afecciones del alma causadas, conservadas y fortificadas por el movimiento de

los espíritus. Descartes insiste en la conveniencia como fundamento del amor.

Deseamos apropiarnos de las cosas que juzgamos convenientes. Puede que el mito

platónico del andrógino pese en esta concepción. El autor de Las pasiones del alma insiste en la

unidad esencial del amar benevolente y del concupiscente. Este último es naturalmente

bueno; sólo debemos evitar sus malos usos y excesos, mediante el

autodominio.

Estas ideas se mezclan por confusas vías con el amor heroico

del Nicomède de Corneille, un amor

que no reconoce las contingencias, sino para superarlas por parte de dos almas

predestinadas la una a la otra hacia los más altos destinos. Pero la psicología

de Pascal debe mucho a Descartes. Primero, su racionalismo, la pasión misma no es

sino una modificación de la razón, englobando el término pensamiento (pensée)

todos los aspectos de la conciencia. Segundo, la pasión como bisagra de los

dominios del alma y del cuerpo, el rol de los ojos, la esperanza como medida de

la audacia y viceversa, y el papel importante del bon sens que, tal vez, podríamos entender como sentido común.

En el amor preciosista primaba la moral sobre la psicología,

en el Hotel de Rambouillet, templo del preciosismo, se construían juegos de sociedad sobre los amores apostando a la carta de la Ternura. La pasión se

disolvía en itinerarios interesados y codificados: amores sosos como colmo de

la galantería que completa a la gente honesta y les vuelve amables y les hace

amar. Toda esta sensiblería incluía amistad sólida, sinceridad, fidelidad,

respeto, discreción…, hasta la muerte.

Los preciosistas peinaban y rizaban una pasión que se vaciaba de sustancia

elevando sus requisitos al nivel de la utopía. El amor se reducía a una actitud

que recogía vestigios de los tiempos heroicos. Se trata de un amor novelesco de

la peor especie, del romance pedagógico que se propuso a principios del XVII

civilizar las costumbres.

El rechazo del amor novelesco traerá una pizca de

psicología, mucha retórica, preocupaciones tácticas, donjuanescas, para acabar

en la trivialidad insuficiente de: “El amor es un no sé qué, que viene de no se

sabe dónde y no se sabe cómo ni por qué se va”. Pero en realidad, fuera de la

alcoba, el amor en los salones barrocos es, sobre todo, un artículo del arte de

gustar en la conversación.

Heroico, pedante, preciosista, el siglo ofrece también una

vena burlesca consistente en el trato caricaturesco y paródico de todas esas

nociones. El verdadero amor bello se concretará en el amor educado (poli) y no

en las declaraciones exageradas, “a la española”, pues los afectos han de

mostrarse de manera agradable y suave, ya que una dama siempre quiere gustar,

pero no siempre desea ser amada “hasta la muerte”. Delicadeza, complacencia,

algún picante pero sin embarazar, nada que desdeñe la honestidad. Pero el amor

tiene derecho a sobrepasar la conversación que lo afirma y asegura.

|

| Mlle. Scudéry, Safo del preciosismo (1607-1701) |

En Mlle. De

Sendéry, que vivió casi un siglo, la pasión y el deseo se enervan para hacerse galantería. Madeleine de Sendéry, con seudónimo Safo, fue reconocida como la primera mujer literata de Francia y del mundo. Habitual en el palacete de Rambouillet, formó luego su propio salón que marcó y definió durante mucho tiempo el tono del preciosismo. En sus voluminosas novelas retrata en clave clásica o exótica a personajes de la época. En Artamène ou le gran Cyrus (1649-1653), la novela más larga de la literatura francesa (diez volúmenes), analiza exquisita las principales emociones mundanas, elevándolas a reglas sentimentales de la sociedad galante (prueba de que los sentimientos se pueden y deben educar), en ella se retrata a sí misma como Safo y se manifiesta contraria a la tiranía del matrimonio.

Al mismo tiempo, los pesimistas vierten vitriolo sobre la diversidad de la sensibilidad amorosa,

entre ellos La Rochefoucauld: “Todo el mundo habla del verdadero amor, pero

nadie lo ha visto”. En el mundo real se abusa del nombre “amor” para un número

infinito de intercambios (commerces). Sobre sus causas y resortes, no nos

engañemos: tras un cierto golpe de la fatalidad, se aviva sólo con las

maniobras de la coquetería o de los celos. Su fondo es el egoísmo, se nutre de

ilusiones y su constancia no es más que un señuelo. La Rochefoucauld define el

amor como un gusto de dominación (plan del alma), una simpatía (para el

espíritu) y un instinto (para el cuerpo) en su Máximas (1665). Se dan ciertas analogías entre sus penetrantes

observaciones y el Discurso sobre las

pasiones del amor de Pascal, pero la perspectiva de este no es la

disgustada y atrabiliaria de las Máximas. El tono

cínico de La Rochefoucauld arremete contra la afectada hipocresía del siglo.

A mitad del siglo XVII nadie habla en Francia de amor

pasional. El amor se entiende como reflexión y elegancia, se asienta en la

cabeza y en los ojos. El corazón ardiente anda a la espera de su rapsoda. En

1669 aparecen las Cartas Portuguesas, atribuidas a una monja portuguesa,

Marianna Alcoforado, traicionada por un oficial francés, en las que confiesa el

tormento del desgarramiento amoroso. La novelita epistolar apareció anónima.

Hoy se atribuye a Gabriel de Guilleragues. Durante mucho tiempo se creyeron de

verdad escritas por una monja franciscana. En un año conocieron cinco

ediciones.

DISCURSO DE LAS PASIONES DEL AMOR (PASCAL)

El Discours sur les passions de l’amour de Pascal está muy

influido por Montaigne (1533-1592) cuyos Essais fueron parte esencial de su

biblioteca. Más que el detalle de sus reflexiones, Pascal debe a Montaigne el

método. Frente a la dureza de la perspectiva heroica o la ingeniosa flexibilidad

de la mirada mundana, Montaigne inspira una observación del amor sin ilusiones ni

quimeras, respetuosa con los hechos. Pascal debe también a Montaigne la

exigencia de claridad y una perspicacia indulgente, libre de odio, tranquila.

La atribución de esta obrita a Pascal ha sido objeto de

discusión, pero hoy la mayoría de los críticos la confirman, entre ellos Victor

Cousin, gran conocedor de la obra de Pascal. Pertenece el Discours al llamado “periodo

mundano” de la vida del matemático jansenista, después del “periodo científico”

y anterior al “periodo religioso”, entre octubre de 1651 (fecha de la muerte de

su padre) y septiembre de 1653, fecha en la que participa a su hermana

Jacqueline las tribulaciones y escrúpulos que le llevaron a la conversión en

1654. En 1651 Pascal tenía veintiocho

años y ya era un sabio célebre, a los dieciséis su Tratado de las cónicas había impresionado a Descartes, que le

visitó en París dos veces (1647), geómetra, pero también físico, anuncia un

Tratado del vacío. Su esfuerzo intelectual va unido a una salud delicada, los

médicos le aconsejan que renuncie a toda agitación del espíritu y que se

divierta. Y lo hace, aunque todavía manda a la reina Cristina de Suecia su

máquina aritmética perfeccionada, se corresponde epistolarmente con Fermat y

con la Academia de Martmor. Pero también en esta época Pascal prueba los encantos

de los salones de París: el de Madame d’Aiguillon, nieta de Richelieu; el de la

marquesa de Sablé; y sobre todo el de su gran protector y amigo: el duque de

Roannez.

En esas mansiones elegantes Pascal se distrae de las

ecuaciones. También en provincias visita en Auvergne a los Périer durante el

invierno de 1652-1653. Persigue a las Preciosas de Clermont y se involucra en

la sociedad mundana de Poitiers y Fontanay-le-comte. Allí conoce a canallas

graciosos, tahúres divertidos, grandes de Francia y también bellos espíritus

como el Caballero de Méré, apóstol de la Politesse.

En el país del “Amor tirano”, Pascal tuvo que probar algún tipo de amor. Se

sabe por la biografía de su sobrina, Marguerite Périer, que Pascal soñó con el

matrimonio, que flirteó en Clermont con la Safo del lugar. Existió el rumor de

un hijo natural del filósofo y una leyenda jesuítica malintencionada según la

cual habría dilapidado su dinero con cortesanas (a meretricibus spoliatus). Sus

supuestos amores con Mlle. De Roannez, hermana del duque, dieron para una

novela y no es imposible que les haya unido alguna inclinación.

Sin duda Pascal conoció lo que Calvino llamó “las cerillas

de Satán”, prueba de ello es que se dejó seducir por el epicureísmo de Mitton

que, considerando al hombre corrupto e insalvable, se desprendía de todo deseo

de eternidad para disfrutar el mundo tal y como es. Damien Mitton es el

prototipo del libertino en los Pensées de Pascal. En los escritos que dejó

sobre “la honestidad” desarrolla una moral sin Dios que intenta conciliar la

búsqueda de la felicidad con la razón.

Atraído por los señoritos que se divierten, Pascal conoce una segunda

caída, ya que le es preciso raposear con la bolsa para mantenerse en su

compañía, de donde la vergüenza y la amargura. Se burlan de su incomodidad. El

Caballero de Méré le reprocha ser demasiado cartesiano. Acosado por pullas y

chanzas, Pascal hace un ejercicio de urbanidad para conciliar sus valores, que

ya no están de moda, con la vida mundana a fin de mantenerse en ella. La

mundaneidad le exige, además de fondos económicos, “ser distinguido”. He aquí la clave de esta colección de

pensamientos que constituyen el Discours,

un florilegio inacabado de aforismos y epigramas sin conclusión.

Estas máximas que a veces ofrecen cierta continuidad y otras

se salta en ellas de un asunto a otro, se parecen a las notas apresuradas de un

diario. La coherencia entre sus partes es como la de las pinceladas y trazos de

un cuadro impresionista. A veces parecen oírse otras voces como notas de

opiniones dispares. Todas las concepciones antes referidas del amor parecen

darse aquí cita: el amor racionalista, el pleno, el heroico, el preciosista, el

educado, el hedonista…, junto a las exigencias de la politesse aclaradas por el Caballero de Méré, la intuición de lo

conveniente (la convenance) que se enlaza a la observación de lo que se siente

sin explicación y a la percepción de lo que trasciende el lenguaje explícito.

El Discours servirá tal vez de embrión para los Pensées. Su

preocupación por la nitidez, su horror a la confusión, la pretensión de aclarar

el vocabulario que definirá el “espíritu de finura”, frente al “espíritu de

geometría”. Del salón al retiro espiritual llevará Pascal su distinción entre

el espíritu geométrico que se vale de la lógica y el de finura, que se vale de

la intuición, y también la teoría de la máquina, la noción de la diversión, etc.

Después del Discours, Pascal en efecto se retira del mundo y se consagra a

Dios. Un mundo en el que él mismo nunca fue aceptado del todo, de ahí el

encarnizamiento con que, en los Pensamientos, lo fustigará, tal que un amante

traicionado y celoso. Si hubiese sido más indulgente no se habría sentido tan

solo, pero Pascal no le perdonará al mundo que haya sido tan estrecho como para

no poder acoger su espíritu riguroso y profundo.

Notas bibliográficas

- Esta entrada ha sido elaborada sobre todo a partir de la Introducción, comentarios y notas de Verdun L. Saulnier en su edición del Discours sur les passions de l'amour avec des poésies inédites, París MCMXLVII.

- La traducción completa del Discours pascaliano al español puede encontrarla el atento lector de A pie de clásico en la siguiente entrada.